Schwarzbeinigkeit, Bakterielle Welke, Stängelfäule und Knollennassfäule

jambe noir et pourriture bactérienne (franz.); potato blackleg, aerial stem rot, tuber soft rot (engl.)

wissenschaftliche Namen der Erreger:

- Pectobacterium atrosepticum (Pa) (früher: Erwinia carotovora subsp. atroseptica)

- P. carotovorum subsp. carotovorum (Pcc), (früher: E. carotovora subsp. carotovora)

- P. carotovorum subsp. brasiliensis (früher: E. carotovora subsp. brasiliensis)

- P. wasabiae (früher: E. carotovora susp. wasabiae)

- Dickeya dianthicola (Dd) (früher: E. chrysanthemi pv. dianthicola)

- und andere

Taxonomie: Bacteria, Proteobacteria, Gammaproteobacteria, Enterobacteriales, Enterobacteriaceae

Schwarzbeinigkeit, Bakterielle Welke, Stängelfäule und Knollennassfäule werden durch Bakterien verursacht. Diese Krankheitssymptome treten überall dort auf, wo Kartoffeln angebaut werden und verursachen grosse Verluste auf dem Feld und bei der Lagerung. Die Übertragung der Krankheitserreger in neue Kulturen erfolgt hauptsächlich durch befallene Knollen. Deshalb ist die Produktion von gesundem Pflanzgut mit geringem Bakterienbefall von entscheidender Bedeutung.

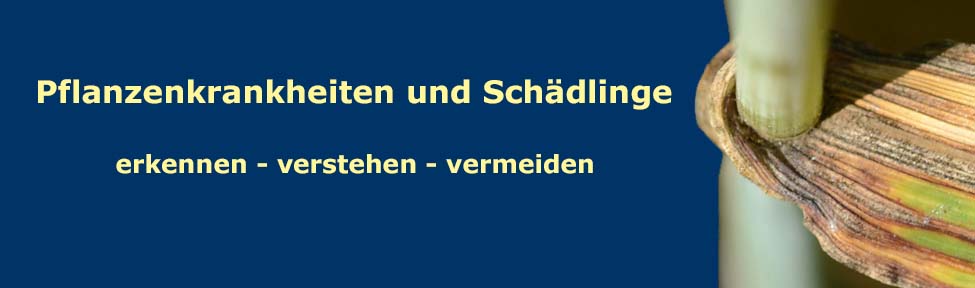

Abb.1. Bakterielle Welke und Schwarzbeinigkeit an Kartoffeln verursacht durch Pectobacterium sp. oder Dickeya sp.

Abb.1. Bakterielle Welke und Schwarzbeinigkeit an Kartoffeln verursacht durch Pectobacterium sp. oder Dickeya sp.

Symptome

Die Schwarzbeinigkeit tritt im Sommer, manchmal auch schon im Frühjahr auf. Einzelne oder alle Triebe einer Pflanze zeigen an der Basis schwarze Verfärbungen (Abb. 1 und 2). Befallene Triebe lassen sich leicht aus dem Boden ziehen. Die Triebe verwelken und vergilben. Auch die Ausläufer (Stolone) können infiziert sein. In der Schweiz waren bis 2012 Dickeya Arten, danach Pectobacterium wasabiae und P. carotovorum subsp. brasiliensis die häufigsten Verursacher der Schwarzbeinigkeit (Werra et al. 2015). In den nördlichen Ländern Europas sind es eher Bakterien der Art P. atrosepticum.

Erste Symptome der Bakteriellen Welke sind welkende Blätter an der Triebspitze (Abb. 1). Später wird der ganze Stängel von einer nassen Fäule befallen und stirbt ab. Der Stängel kann äusserlich lange grün bleiben, während sich im Inneren von unten her eine trockene oder nasse Fäule entwickelt, die an einer dunkelbraunen Verfärbung erkennbar ist (Radtke und Rieckmann 1990).

Der Name Stängelfäule beschreibt eine Fäulnis im oberen Bereich der Triebe, ohne die für die Schwarzbeinigket typischen schwarzen Verfärbungen an der Stängelbasis.

Bei der Knollennassfäule bestehen die Knollen aus einer breiigen, wässrigen Masse, die nur noch von der Schale zusammengehalten wird (Abb. 3). Befallene Kartoffeln riechen modrig und muffig. Die Fäulnis beginnt je nach Infektionsweg am Stolonenende oder bei den Lentizellen (Radtke und Rieckmann 1990). Die Knollennassfäule kann bereits im Feld auftreten und später im Lager grosse Schäden verursachen.

Die einzelnen Krankheitssymptome können durch verschiedene Bakterienarten verursacht werden, und eine Bakterienart kann auch an der Ausprägung verschiedenen Symptomen beteiligt sein. Aufgrund der Symptome kann deshalb nicht auf die Bakterienart geschlossen werden, dazu sind Laboruntersuchungen notwendig.

Der Krankheitserreger

Pectobacterium atrosepticum (früher Erwinia carotovora subsp. atroseptica), P. carotovorum subsp. carotovorum (früher E. carotovora subsp. carotovora), P. carotovorum subsp. brasiliensis (E. carotovora subsp. brasiliensis), P. wasabiae (E. carotovora subsp. wasabiae), Dickeya dianthicola (früher E. chrysanthemi pv. dianthicola) und D. solani sind die Hauptverursacher von Schwarzbeinigkeit, Bakteriellen Welke, Stängelfäule oder Knollennassfäule (Czajkowski et al. 2015). Es handelt sich um rundum begeisselte, frei bewegliche, stäbchenförmige (1.5 bis 2.5 x 0.6 bis 0.8 µm), gramnegative Bakterien (Hofmann und Schmutterer 1999). Sie können sowohl unter aeroben als auch unter anaeroben Bedingungen (mit und ohne Sauerstoff) wachsen. Typisch für diese Bakteriengruppe ist die Fähigkeit, Pektine abzubauen. Die Mittellamellen (Schicht zwischen zwei Pflanzenzellen) enthalten Pektine, die dort eine festigende Funktion haben. Werden die Pektine zerstört, zerfällt der Zellverband.

Lebenszyklus

Die Übertragung der Erreger in neue Kulturen erfolgt hauptsächlich durch befallene Knollen. Die Bakterien überwintern im Lager auf der Kartoffeloberfläche, in den Lentizellen (Atmungsöffnungen) oder in Wunden der Knollen. Oft sind die Knollen befallen, ohne dass äusserlich sichtbare Symptome auftreten (latente Infektion). Im Boden können die Bakterien die Wintermonate zwar teilweise überleben, ihre Population nimmt aber rasch ab, so dass der Boden im Frühjahr keine wesentliche Quelle für Neuinfektionen darstellt.

An der Oberfläche haftende Bakterien können die Knollen nicht direkt infizieren, sondern nur mit Hilfe des Bodenwassers über Wunden oder Lentizellen. Ein hoher Gehalt an Bodenwasser schafft günstige Ausbreitungsmöglichkeiten und fördert die Besiedlung der Lentizellen, da diese bei hoher Feuchtigkeit geöffnet sind (Kühne et al. 2006).

Pektinolytische Bakterien produzieren Enzyme (Pektinasen), welche die Zellwände der Knollen und der Triebe auflösen. Ein Befall vor dem Auflaufen der Stauden kann die Mutterknollen zerstören und zu Fehlstellen im Bestand führen. Werden die Knollen später befallen, wandern die Bakterien mit dem Saftstrom in den Leitgefässen zu den neu gebildeten Trieben. Dort verursachen sie die Symptome der Schwarzbeinigkeit.

Die Ansteckung der Tochterknollen geschieht über die Stolonen oder über das Bodenwasser. Die mit dem Bodenwasser übertragenen Bakterien können die Knollen über Verletzungen infizieren, die durch Pflegemassnahmen, Ernte oder Aufbereitung und Einlagerung entstehen.

Die Erreger der Stängelfäule und der bakteriellen Welke infizieren oberirdische Triebe über Wunden, die durch Bewirtschaftungsmassnahmen, Wind oder Hagel verursacht wurden. Dichte Bestände und lange feuchte Witterungsperioden begünstigen den Befall.

Epidemiologie

Ein hoher Wassergehalt und die damit verbundenen sauerstoffarmen Bedingungen im Boden fördern die Vermehrung und Beweglichkeit der Krankheitserreger. Gleichzeitig werden die Kartoffeln unter diesen Bedingungen anfälliger (Bolwell und Wojtaszek 1997).

Die Temperatur ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für den Krankheitsverlauf und beeinflusst welche Erregerarten Schäden verursachen können. Bodentemperaturen über 20 °C begünstigen die Vermehrung der Bakterien (Stevenson et al. 2001).

Wirtsspektrum

Pectobacterium atrosepticum kommt in gemässigten Klimazonen vor und befällt fast ausschliesslich Kartoffeln.

P. carotovorum subsp. carotovorum kommt in subtropischen und gemässigten Klimazonen vor und hat ein sehr breites Wirtsspektrum: Karotten, Sellerie, Gurken, Chicorée, Kartoffeln und andere Pflanzenarten.

Dickeya spp.: verbreitet in tropischen, subtropischen und gemässigten Klimazonen; Wirtsspektrum: Mais, Ananas, Dahlien, Kartoffeln und andere. Siehe auch Toth et al. (2003).

Vorbeugende Massnahmen und Bekämpfung

- An Standorten, die zu Verschlämmung oder Staunässe neigen, sollten möglichst keine Kartoffeln angebaut werden. Solche Böden weisen oft anaerobe Verhältnisse (Sauerstoffmangel) auf, was die Vermehrung von Bakterien der Gattungen Pectinbacterium und Dickeya begünstigt.

- Förderung einer guten Bodenstruktur durch schonende Bodenbearbeitung, um Verschlämmungen und Verdichtungen zu vermeiden.

- Anbau toleranter oder resistenter Sorten

- Gesundes, nicht beschädigtes und anerkanntes Pflanzgut verwenden, das frei von Bakterien der Gattungen Pectinbacterium und Dickeya ist.

- Kranke Stauden zusammen mit den zugehörigen Knollen ausgraben und entfernen

- Ernte nach Erreichen der Schalenfestigkeit und bei trockenem Boden durchführen.

- Knollen bei der Ernte nicht beschädigen, Wundheilung fördern: Wunden sind Eintrittspforten für Bakterien

- Befallene Knollen aussortieren, möglichst noch auf der Erntemaschine.

- Knollen nach der Ernte innerhalb von 24 Stunden trocknen..

- Eine gute Durchlüftung des Lagers fördert den Luftaustausch, verhindert die Bildung von Kondenswasser und die Entstehung von anaeroben Bedingungen.

Literatur

Bolwell GP, Wojtaszek P, 1997. Mechanisms for the generation of reactive oxygen species in plant defence – a broad perspective. Physiol. Mol. Plant Pathol. 51, 347-366.

Czajkowski1 R, Pérombelon MCM, Jafra S, Lojkowska E, Potrykus M, van der Wolf JM and Sledz W, 2015. Detection, identification and differentiation of Pectobacterium and Dickeya species causing potato blackleg and tuber soft rot: a review. Annals of Applied Biology, Volume 166, Issue 1, 18–38.

Hoffmann GM, Schmutterer H, 1999. Parasitäre Krankheiten und Schädlinge an landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart (2. Auflage): 675 S.

Kühne S, Burth U, Marx P, 2006. Biologischer Pflanzenschutz im Freiland. Eugen Ulmer KG, Stuttgart, 287 S.

Radtke W, Rieckmann W, 1990. Krankheiten und Schädlinge der Kartoffel. Verlag Th. Mann, Gelsenkirchen-Buer, 167 S.

Stevenson WR, Loria R, Franc GD, Weingartner DP, 2001. Compendium of Potato Diseases, second edition. The American Phytopathological Society, St. Paul: 106 S.

Toth IK, Bell KS, Holeva MC, Birch PRJ, 2003. Soft rot Erwiniae: from genes to genomes. Molecular Plant Pathology 4 (1): 17-30.

De Werra P, Bussereau F, Kellenberger I, Dupuis B, Schaerer S, Keiser A, Han Solo, 2015. Kartoffel: Das Imperium Pectobacterium schlägt zurück. Agrarforschung Schweiz 6 (6): 256-263.