Zwiebelthrips

Thrips de l’oignon (franz.); onion thrips (engl.)

wissenschaftlicher Name: Thrips tabaci Lind.

Taxonomie: Animalia, Arthropoda, Insecta, Thysanoptera, Thripidae

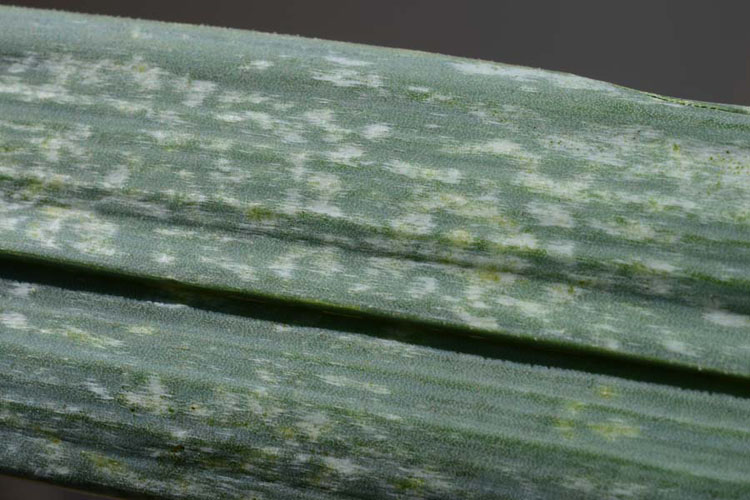

Der Zwiebelthrips oder Zwiebelblasenfuss (Thrips tabaci) ist ein wichtiger Schädling an Lauch, Zwiebeln und vielen anderen Kulturpflanzen. Die Thripse stechen die Pflanzenzellen an und saugen sie aus. An den Saugstellen entstehen weiss-graue Flecken, die den Blättern den typischen silbrigen Glanz verleihen. Im Bereich der Saugstellen finden sich viele kleine, grüne bis braune Kottröpfchen. Der Zwiebelthrips vermehrt sich vor allem bei warmer und trockener Witterung. Natürliche Feinde können unter günstigen Bedingungen die Anzahl der Zwiebelthripse unter der Schadschwelle halten, sofern keine Insektizide eingesetzt werden.

Abb. 1. Schadbild des Zwiebelthips (Thrips tabaci) an Lauch / Porree

Abb. 1. Schadbild des Zwiebelthips (Thrips tabaci) an Lauch / Porree

Abb. 2. Zwiebelthrips (T. tabaci): Larven und Kottröpfchen auf Blättern von Lauch

Abb. 2. Zwiebelthrips (T. tabaci): Larven und Kottröpfchen auf Blättern von Lauch

Abb. 3. Zwiebelthrips (T. tabaci): erwachsener Zwiebelthrips (Imago)

Abb. 3. Zwiebelthrips (T. tabaci): erwachsener Zwiebelthrips (Imago)

Schadbild und Schadwirkung

Der Zwiebelthrips (T. tabaci) befällt alle Zwiebelgewächse (Allium sp.) sowie viele andere Kulturpflanzen und Unkräuter (siehe Wirtsspektrum). Der Hauptschaden wird durch die Larven und durch die erwachsenen Thripse verursacht, welche die Pflanzenzellen des oberirdischen Teils der Pflanzen anstechen und aussaugen (Abb. 1-5). An den Saugstellen entstehen weiss-graue bis silbrige Flecken, die mit zunehmendem Wachstum der Blätter länglich werden. Der typische silbrige Blattglanz entsteht durch das Eindringen von Luft in die leergesaugten Pflanzenzellen.

Ein weiteres, wichtiges Erkennungsmerkmal sind kleine grüne bis braune Kottröpfchen im Bereich der Frassstellen (Kahrer und Gross 2002) (z.B. Abb. 2).

Stark befallene Blätter beginnen sich zu kräuseln, verdrehen sich oder können vertrocknen (Gutíerrez 2017). Die Larven fressen in der Regel an den jüngsten Blättern in der Mitte der Pflanze, so dass die Schäden oft erst spät sichtbar werden (Crüger et al. 2002).

Die geschlüpften Larven suchen aktiv nach geeigneten Stellen für die Nahrungsaufnahme: Orte, an denen sich zwei Pflanzenteile berühren (z. B. junge gefaltete Lauchblätter) oder Blattunterseiten, an denen die Thripse gut geschützt sind (Kahrer und Gross 2002). Bei Zwiebeln befinden sich die Thripse meist zwischen den Blattscheiden an der Basis der Blätter (Sauer und Eder 2010). Um die Grösse der vorhandenen Population abzuschätzen, müssen die Blätter entfaltet oder auseinandergezogen werden.

Schadwirkung: Zwiebelthripse führen in erster Linie zu Qualitätsverlusten, weniger zu quantitativen Verlusten (Crüger et al. 2002). Ein starker Thripsbefall reduziert die Assimilationsfläche und führt zu kleineren Zwiebeln (Schwartz und Mohan 2008). Die Saugstellen der Thripse können als Eintrittspforten für Blattkrankheiten (Purpurfleckenkrankheit) dienen. Zwiebelthripse sind auch an der Übertragung des Iris-Gelbfleckenvirus auf Zwiebeln beteiligt (Schwartz und Mohan 2008).

Beschreibung des Schädlings

Der Zwiebelthrips (Thrips tabaci Lind.), auch Zwiebelblasenfuss genannt (Schwarz et al. 1990), gehört zur Insektenordnung der Fransenflügler (Thysanoptera). Neben T. tabaci können verschiedene andere Thrips-Arten (Abb. 6) an Zwiebeln und Lauch lokal von Bedeutung sein (z.B. Frankliniella occidentalis u.a.). Die Unterscheidung der verschiedenen Thripsarten an Zwiebeln erfordert eine genaue Untersuchung. T. tabaci ist jedoch die häufigste Thripsart und kommt weltweit vor.

Die folgende Beschreibung der verschiedenen Entwicklungsstadien von T. tabaci stammt von Capinera (2001).

Das Ei ist durchsichtig bis gelblich-weiss. Es ist etwa 0.26 mm lang und 0.12 mm breit.

Die Larven der Thripse sehen den erwachsenen Tieren ähnlich. Sie haben jedoch keine Flügel. Es gibt zwei Larvenstadien. Im ersten Stadium sind die Larven etwa 0.4 mm lang und farblos bis weiss, im zweiten Stadium etwa 0.9 mm lang und eher gelblich.

Puppen (auch Nymphen genannt): Die Verpuppung findet im Boden in einer kleinen Erdkammer statt. Vorpuppe und Puppe sind etwa 0.7 mm lang und farblos bis gelb. Eng am Körper anliegende Flügelscheiden sind sichtbar (Kahrer und Gross 2002).

Erwachsene Tiere (Imago): Männliche Thripse sind relativ selten, haben keine Flügel und sind für die Fortpflanzung von geringer Bedeutung (Crüger et al. 2002). Die Weibchen vermehren sich im Allgemeinen parthenogenetisch (Nachkommen entstehen aus unbefruchteten Eiern). Sie sind sehr klein und haben einen relativ langen und schmalen Körper (etwa 1 bis 1.2 mm). Die Körperfarbe ist im Sommer hellbraun bis gelb, im Herbst und Frühjahr dunkelbraun. Typisch für Thripse sind zwei Paar lange, schmale Flügel, die jeweils mit Haarfransen versehen sind. In Ruhestellung liegen sie am Körper an. Die Flügel sind farblos und etwas kürzer als der Hinterleib.

Abb. 6. Erwachsener Thrips (unbekannte Art)

Abb. 6. Erwachsener Thrips (unbekannte Art)

Lebenszyklus

Die Weibchen leben etwa einen Monat lang und legen durchschnittlich 30 bis 40 Eier (maximal etwa 100 Eier). Sie schneiden mit einem Legebohrer Schlitze in die Blätter und legen die Eier direkt unter der Epidermis ab (Capinera 2001). Nach ca. 8 Tagen (bei 20 °C) schlüpfen die Larven und suchen sich geeignete Plätze für die Nahrungsaufnahme, wo sie gut geschützt sind (Kahrer und Gross 2002). Mit ihren Mundwerkzeugen können die Larven (und später auch die erwachsenen Thripse) die Pflanzenzellen in den obersten Blattschichten anstechen und aussaugen. In die leergesaugten Pflanzenzellen dringt Luft ein und es bilden sich kleine silbrige Flecken (typisches Schadbild). Die Verpuppung findet im Boden in geringer Tiefe statt. Die Entwicklung vom Ei bis zum Schlupf der erwachsenen Thripse dauert bei 20 °C etwa 20 Tage (Kahrer und Gross 2002). Die Weibchen sind sehr beweglich. Sie verbreiten sich fliegend mit Hilfe des Windes über weite Strecken (Capinera 2001).

Je nach Witterung treten vier bis sechs sich stark überlappende Generationen auf (Kühne et al. 2006).

Die Überwinterung erfolgt sowohl an Wirtspflanzen (wie zum Beispiel Winterlauch und Winterzwiebeln) als auch im Boden (Kühne et al. 2006). Weibchen und in milden Wintern auch die Larven können überwintern (Kahrer und Gross 2002).

Epidemiologie

Probleme mit dem Zwiebelthrips treten vor allem während warmer und trockener Witterung auf (Crüger et al. 2002). Der Höhepunkt des Befalls liegt in der Regel zwischen Juni und August. Die Kombination von hohen Temperaturen und geringen Niederschlägen beschleunigt die Vermehrung und fördert das Überleben der Thripse (Capinera 2001). Nach starken Niederschlägen nimmt die Anzahl Thripse jeweils stark ab.

Natürliche Feinde können den Zwiebelthrips unter günstigen Bedingungen regulieren (Koller et al. 2007), sofern keine Insektizide eingesetzt werden. Der räuberische Zebrathrips (Aelothrips intermedius) (Abb. 7) wird häufig an Zwiebeln und Lauch gefunden (Crüger et al. 2002). Er hat zwei schwarze und drei weisse Streifen auf den Flügeln. Es ist jedoch fraglich, ob er in der natürlichen Regulierung eine grosse Rolle spielt (Kahrer und Gross 2002).

Abb. 7. Räuberischer Zebrathrips (Aelothrips intermedius)

Abb. 7. Räuberischer Zebrathrips (Aelothrips intermedius)

Wirtsspektrum

Der Zwiebelthrips (T. tabaci) ist ein wichtiger Schädling an Zwiebeln, Lauch und anderen Allium-Arten. Neben Zwiebelgemüse kann er fast alle Gemüsekulturen (z.B. Kohl, Bohnen, Gurken usw.) und Zierpflanzen im Freiland und unter Glas befallen (Bedlan und Kahrer 2002; Kahrer und Gross 2002). Auch die meisten Ackerkulturen gehören zu seinen Wirtspflanzen.

Vorbeugende Massnahmen und Bekämpfung

- Gezielte Förderung von Nützlingen durch das Anlegen von Blühstreifen, Buntbrachen oder extensiv genutzten Wiesen mit Nektar spendenden Blütenpflanzen. Nützlinge helfen, Thripse unter der Schadschwelle zu halten, sofern keine Insektizide eingesetzt werden. (siehe auch Vieweger et al. 2023)

- Tief pflügen (vernichtet Puppen der Thripse)

- Widerstandsfähige Sorten wählen (Biogemüse: empfohlene Sorten für die Schweiz)

- Untersaaten mit z. B. Englischem Raigras oder Erdklee anlegen (Pflanzenschutzempfehlung für den Biogemüsebau).

- Eine regelmässige, kurze Bewässerung, an heissen Tagen über Mittag, kann die Anzahl Thripse reduzieren (vergleichbar mit starken Regenfällen)

- Kulturen mit Insektenschutznetzen abdecken (maximale Maschenweite 0.9 mm) (Andermatt Biocontrol)

- Thripsbefall wöchentlich mit Blautafeln kontrollieren, Warndienst beachten

- Im Gewächshaus: Einsatz von Nützlingen gegen Thripse auf Gemüse (z.B. Andermatt Biocontrol)

- Direkte Bekämpfung im Biogemüsebau: mit Spinosad oder Pyretrin (Achtung: Nützlinge werden auch geschädigt) (z.B. Andermatt Biocontrol)

- Zugelassene Pflanzenschutzmittel gegen Zwiebelthrips (Thrips tabaci) finden Sie für die Schweiz in der Betriebsmittelliste für den biologischen Anbau sowie im Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW; für Deutschland in der online Datenbank des BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) und für Österreich im Verzeichnis der zugelassenen Pflanzenschutzmittel

Literatur

Bedlan G, Kahrer A, 2002. Wichtige Krankheiten und Schädlinge im Gemüsebau. Verlag Jugend & Volk GmbH, Wien: 248 S.

Capinera JL, 2001. Handbook of Vegetable Pests. Academic Press New York: 729 S.

Crüger G, Backhaus GF, Hommes M, Smolka S, 2002. Pflanzenschutz im Gemüsebau. 4.

Gutíerrez NL, 2017. Thrips-Arten im Gartenbau. Herausgeber: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt, Bernburg (Deutschland)

Kahrer A, Gross M, 2002. Gemüseschädlinge. Österreichischer Agrarverlag, Leopoldsdorf.

Koller M, Lichtenhahn M, Six R, 2007. Biologischer Anbau von Zwiebeln. Herausgeber: Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Ackerstraße, CH-5070 Frick.

Kühne S, Burth U, Marx P, 2006. Biologischer Pflanzenschutz im Freiland. Eugen Ulmer KG, Stuttgart: 288 S.

Sauer C, Eder R, 2010. Thripse an Zwiebeln (Thrips tabaci, u.a.). Herausgeber: Extension Gemüsebau, Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW, 8820 Wädenswil.

Schwartz HF, Mohan SK, 2008. Compendium of Onion and Garlic Diseases and Pests. Second edition. The American Phytopathological Society, St. Paul Minnesota: 127 p.

Schwarz A, Etter J, Künzler R, Potter C, Rauchstein HR, 1990. Pflanzenschutz im integrierten Gemüsebau. Verlag Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale, 3052 Zollikofen, 321 S.

Vieweger A, Hauenstein S, Koller M, 2023. Pflanzenschutz im Biogemüsebau: Krankheits- und Schädlingsregulierung im Freilandanbau. Merkblatt Nr. 1145, Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, CH-5070 Frick: 28 S. (Link)