Purpurfleckenkrankheit

Tache pourpre des alliacées (franz.); purple blotch (engl.)

wissenschaftliche Namen: Alternaria porri (Ellis) Cif. und Stemphylium vesicarium (Wallr.) E.G. Simmons

Taxonomie: Fungi, Ascomycota, Dothideomycetes, Pleosporales, Pleosporaceae (gilt für beide Arten)

Die Purpurfleckenkrankheit befällt Lauch (Porree), Zwiebeln, Knoblauch und andere Allium-Arten. Nach Koike et al. (2007) wird sie von zwei verschiedenen Pilzarten verursacht: Alternaria porri und Stemphylium vesicarium. Warme und feuchte Witterung begünstigen die Entwicklung der Krankheit. Typische Symptome der Purpurfleckenkrankheit sind ovale bis längliche Blattflecken, in deren Zentrum sich bei feuchter Witterung ein dunkler Sporenrasen bildet. Der Rand der Flecken ist meist rot bis violett (purpurn) gefärbt. Eine Fruchtfolge mit mindestens 3-jähriger Anbaupause von Wirtspflanzen der Purpurfleckenkrankheit und die Beseitigung kranker Pflanzen und Ernterückständen sind wichtige vorbeugende Bekämpfungsmassnahmen.

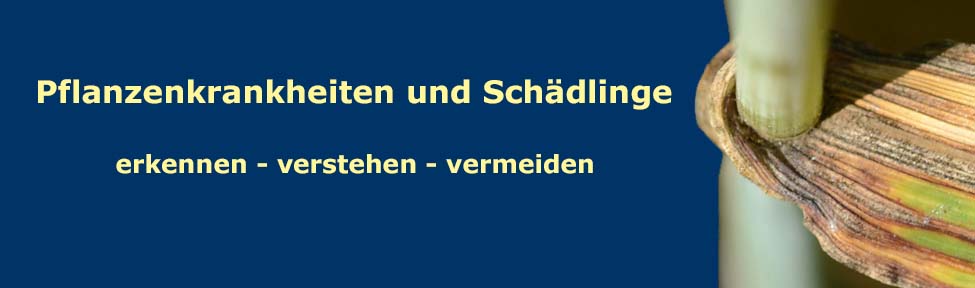

Abb. 1. Purpurfleckenkrankheit an Lauch (Porree) verursacht durch Alternaria porri oder Stemphylium vesicarium.

Abb. 1. Purpurfleckenkrankheit an Lauch (Porree) verursacht durch Alternaria porri oder Stemphylium vesicarium.

Schadbild und Schadwirkung

Die ersten Symptome bestehen aus kleinen, wasserdurchtränkten Blattflecken, die sich allmählich vergrössern und eine ovale bis längliche Form (mehrere Zentimeter) annehmen (Abb. 1 und 2). Im Zentrum sind die Flecken grau bis braun. Unter feuchten Bedingungen bildet sich hier ein dunkler Pilzbelag, bestehend aus Konidien (Sporen). Der Rand der Flecken ist oft rot bis violett (purpurn) gefärbt und die Flecken sind von einer gelben Zone umgeben.

Befallene Blätter sind meist verdreht. Die Blattflecken können zusammenwachsen und das Blatt umgürten, so dass das darüber liegende Gewebe abstirbt.

Blütenstiele und die Zwiebeln (bei der Ente) werden ebenfalls befallen (Schwartz und Mohan 2008).

Zur Bestätigung der Diagnose, ist eine mikroskopische Untersuchung erforderlich, da die Symptome mit denen anderer Blattfleckenkrankheiten (z.B. Cladosporium sp.) verwechselt werden können. Nach Koike et al. (2007) kann auch Stemphylium vesicarium ähnliche Blattflecken verursachen und die Blattflecken schwarz färben.

Krankheitserreger

Nach Koike et al. (2007) wird die Purpurfleckenkrankheit durch zwei Pilzarten, Alternaria porri und Stemphylium vesicarium, verursacht entweder durch eine der beiden Pilzkrankheiten allein oder durch beide Pilze zusammen.

Alternaria porri: Die Konidienträger von A. porri wachsen einzeln oder in Gruppen auf den Blattflecken. Sie sind hell- bis mittelbraun, bis zu 120 µm lang und 5-10 µm breit (Ellis 1971). Auf den Konidienträgern werden in der Regel einzelne Konidien (Sporen) gebildet. Diese hinterlassen nach der Abtrennung gut sichtbare Narben auf den Trägern.

Die Konidien sind blass- bis goldbraun, glatt, eiförmig oder elliptisch. An der Sporenspitze besitzen sie einen unverzweigten Schnabel (2-4 µm dick), der in der Regel etwa so lang ist wie der eigentliche Konidienkörper. Die Länge (mit Schnabel) beträgt normalerweise 100-300 µm und der breiteste Teil ist 15-20 µm dick. Die Konidien haben 8-12 Quersepten und 0 bis mehrere Längssepten.

Stemphylium vesicarium: Die hell- bis mittelbraunen Konidienträger wachsen in Büscheln oder rasenartig (Ellis 1971). Sie sind bis zu 70 µm lang und 3-8 µm dick. Die länglichen bis ovalen Konidien sind an den Enden abgerundet und oliv- bis mittelbraun. Sie messen 20-50 x 15-26 µm, haben bis zu 6 Quersepten und mehreren Längssepten. An den 3 Hauptquersepten sind sie leicht eingeschnürt.

Lebenszyklus

Beide Erreger der Purpurfleckenkrankheit haben für eine erfolgreiche Infektion ähnliche Anforderungen an die Witterung.

Alternaria porri überwintert als Myzel auf abgestorbenen Pflanzenresten im Boden oder auf überwinterndem Lauch, Zwiebeln oder Knoblauch (Kühne et al. 2006). Eine Übertragung durch das Saatgut ist ebenfalls möglich (Crüger et al. 2002).

Bei günstigen Bedingungen im Frühjahr werden auf befallenen Pflanzenresten und überwinterten Wirtspflanzen neue Konidien gebildet. Diese werden über die Luft übertragen und infizieren die Blätter von Wirtspflanzen über Wunden, Spaltöffnungen oder direkt über die Epidermis.

Die optimale Temperatur für die Konidienkeimung von A. porri liegt bei 18-25 °C und für die Infektion bei 15-25 °C (Koike et al. 2007). Der Krankheitserreger kann jedoch auch bei niedrigeren Temperaturen (4-13 °C) aktiv sein, so dass sich die Krankheit auch im Herbst und Winter entwickeln kann.

Die Konidien werden nachts produziert und früh am Tag, wenn die Luftfeuchtigkeit sinkt, freigesetzt. Für eine erfolgreiche Infektion sind mehr als 8 Stunden Blattnässe bei 15 bis 25 °C erforderlich.

Ältere Blätter sind anfälliger als junge. Eine Schädigung der Blätter durch Thripse (Thrips tabaci) erhöht die Anfälligkeit von jungen Blättern.

Epidemiologie

Warme und feuchte Witterungsbedingungen begünstigen die Entwicklung der Purpurfleckenkrankheit.

Da die ersten Krankheitssymptome bereits innerhalb von 1-4 Tagen auftreten und bereits 5 Tage nach der Infektion neue Konidien gebildet werden, kann sich die Krankheit unter günstigen Bedingungen sehr schnell ausbreiten.

Wirtsspektrum

Die Purpurfleckenkrankheit wurde an Lauch (Porree), Zwiebeln, Knoblauch und anderen Allium-Arten beobachtet (Crüger et al. 2002, Ellis 1971, Koike et al. 2007, Schwartz und Mohan 2008).

Vorbeugende Massnahmen und Bekämpfung

- In der Fruchtfolge eine mindestens 3-jährige Anbaupause von Wirtspflanzen (Lauch, Zwiebeln und Knoblauch) einhalten

- Lauch und Zwiebeln im Frühjahr nicht unmittelbar neben überwinterten Wirtspflanzen anbauen

- Windoffene Lagen, gut durchlüftete Kulturen und eine angepasste Stickstoffdüngung fördern ein rasches Abtrocknen der Bestände. Dichte Bestände und üppiges Wachstum begünstigen dagegen ein feuchtes Mikroklima im Bestand und damit die Ausbreitung des Krankheitserregers (Schwarz et al. 1990).

- Widerstandsfähige Sorten anbauen und gesundes Saatgut verwenden (Biogemüse: empfohlene Sorten für die Schweiz oder Pflanzenschutzempfehlungen für den Biogemüsebau)

- Boden mit Stroh oder Mulchfolie abdecken (Kühne et al. 2006)

- Ernterückstände und Rüstabfälle von befallenen Kulturen abführen oder fachgerecht kompostieren (Pflanzenschutzempfehlungen für den Biogemüsebau)

- Zugelassene Pflanzenschutzmittel gegen die Purpurfleckenkrankheit (A. porri, S. versicarium) an Lauch (Porree) und Zwiebeln finden Sie für die Schweiz im Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW; für Deutschland in der Online Datenbank des BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) und für Österreich im Verzeichnis der zugelassenen Pflanzenschutzmittel

Literatur

Crüger G, Backhaus GF, Hommes M, Smolka S, 2002. Pflanzenschutz im Gemüsebau. 4. Auflage, Verlag Eugen Ulmer Stuttgart: 318 S.

Ellis MB, 1971. Dematiaceus Hyphomycetes. Commenwealth Mycological Institute Kew, Surrey England: 608 p.

Koike ST, Gladders P, Paulus AO, 2007. Vegetable Diseases. A colour Handbook. Manson Publishing Ltd., 448 p.

Kühne S, Burth U, Marx P, 2006. Biologischer Pflanzenschutz im Freiland. Eugen Ulmer KG, Stuttgart: 288 S.

Schwartz HF, Mohan SK, 2008. Compendium of Onion and Garlic Diseases and Pests. Second edition. The American Phytopathological Society, St. Paul Minnesota: 127 p.

Schwarz A, Etter J, Künzler R, Potter C, Rauchstein HR, 1990. Pflanzenschutz im integrierten Gemüsebau. Verlag Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale, 3052 Zollikofen, 321 S.