Colletotrichum-Welkekrankheit

dartrose (franz.); black dot (engl.)

wissenschaftlicher Name: Colletotrichum coccodes (Wallr.) S. Hughes

Synonym: C. atramentarium (Berk. & Broome) Taubenh.

Taxonomie: Fungi, Ascomycota, Sordariomycetes, Sordariomycetidae, Incertae sedis, Glomerellaceae

Die Colletotrichum-Welkekrankheit wird durch den Pilz Colletotrichum coccodes verursacht und befällt sowohl das Kartoffelkraut als auch die Knollen. An den Knollen sind dunkelgraue Verkorkungen mit unscharfem Rand und kleinen schwarzen Punkten (Sklerotien) sichtbar. Der Parasit kann längere Zeit im Boden überleben. C. coccodes kommt in fast allen Kartoffelanbaugebieten vor. Er bevorzugt warme und trockene Sommerwitterung. Die Einhaltung einer vernünftigen Fruchtfolge ist eine gute vorbeugende Bekämpfungsmassnahme.

Abb. 1. Colletotrichum coccodes verursacht braune bis dunkelgraue Flecken mit unregelmässigem, unscharfem Rand. Innerhalb der Befallsstellen sind zahlreiche schwarze Punkte, die Sklerotien, zu erkennen.

Abb. 1. Colletotrichum coccodes verursacht braune bis dunkelgraue Flecken mit unregelmässigem, unscharfem Rand. Innerhalb der Befallsstellen sind zahlreiche schwarze Punkte, die Sklerotien, zu erkennen.

Krankheitsbild

Während der Vegetation vergilben die unteren Blätter, die Blattränder rollen sich nach oben und vertrocknen. Die Stängel und Blattstiele bleiben lange grün, verfärben sich später braun und beginnen zu faulen. Befallene Pflanzen zeigen Welkeerscheinungen. Die unterirdischen Sprossteile sind faul, das Rindengewebe ist vom faserigen Gefässbündel abgelöst oder lässt sich leicht ablösen. Unter dem Rindengewebe sind die zahlreichen Acervuli und schwarzen Mikrosklerotien sichtbar (Abb. 2).

Ein grosser Teil der Knollenoberfläche ist braun bis dunkelgrau verfärbt (Abb. 1 und 2). Die Ränder der Flecken sind unregelmässig und die Flecken sind nicht scharf abgegrenzt (vergleiche Silberschorf). Innerhalb der Flecken sind sehr kleine, schwarze Punkte, die Mikrosklerotien, sichtbar (nur mit der Lupe). An den Knollen haften Stolonenreste (sogenannte Mausschwänzchen), die sich nur schwer von der Knolle lösen lassen. Bei starkem Befall können die Knollen schrumpfen und gummiartig weich werden (Gummiknollen).

Verwechslungsmöglichkeiten: Silberschorf (Helminthosporium solani) befällt nur die Knollen und verursacht dort silbrig glänzende Flecken. Diese sind scharf begrenzt und haben einen bräunlichen Rand. Innerhalb der Flecken sind Sporenträger als winzige schwarze Punkte sichtbar (noch kleiner als Mikrosklerotien von C. coccodes).

Krankheitserreger

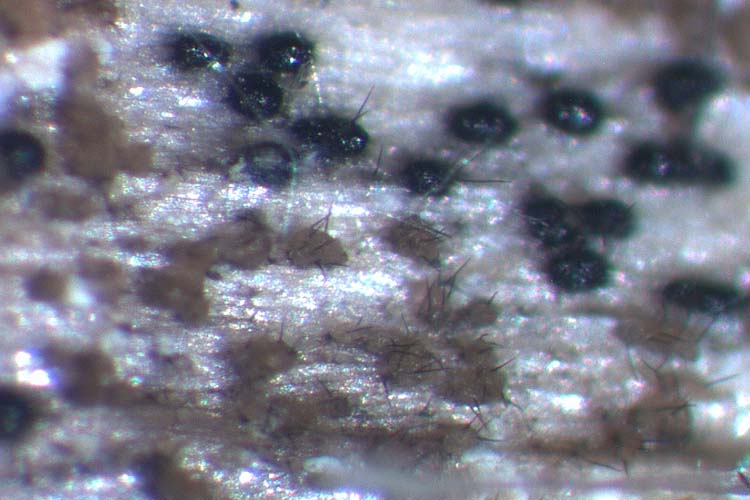

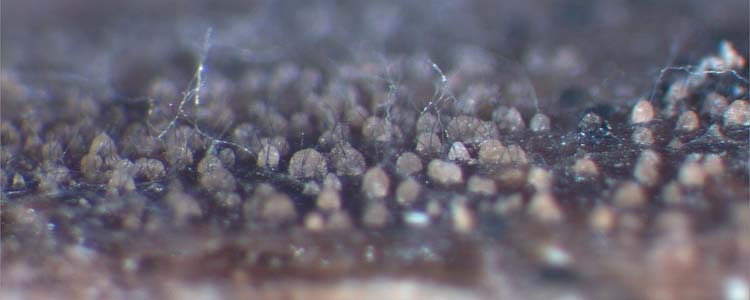

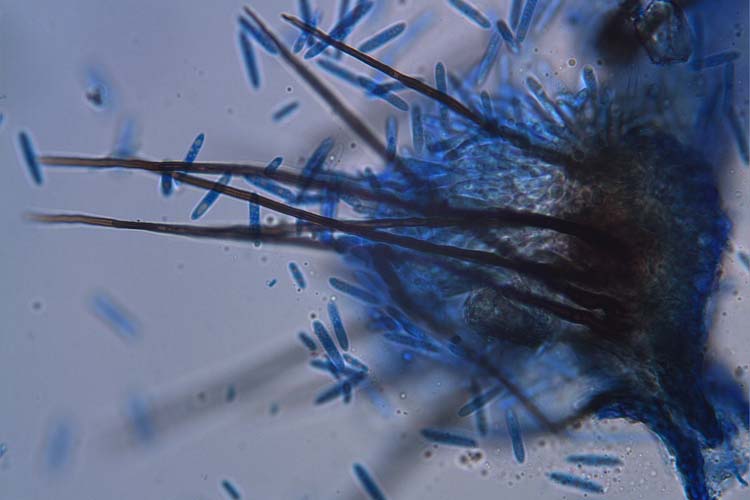

Der Pilz bildet auf krankem Pflanzengewebe Mikrosklerotien mit einem Durchmesser von 0.1 bis 0.5 mm. Meist erzeugt der Parasit auch Fruchtkörper (Acervuli) mit schwarzen Borsten (Setae), die mit Hilfe einer guten Handlupe erkennbar sind (Abb. 3). Die Setae von C. coccodes sind zugespitzt, besitzen Trennwände und sind 80 bis 350 µm lang (Abb. 4).

Während feuchter Perioden füllen sich die Acervuli mit einer gelben bis rosafarbenen, schleimigen Masse, die aus Konidien besteht (Abb. 4). Die Konidien werden auf kurzen Konidienträgern gebildet, sind einzellig, gerade, enthalten ein bis drei Fetttröpfchen und messen 3-7.5 µm x 17.5-22 µm (Stevenson et al. 2001). Nach der Freisetzung der Konidien wird das Stroma unter dem Acervulus zum Sklerotium.

Abb. 3. Colletotrichum coccodes: Acervuli mit Konidien und Setae

Abb. 3. Colletotrichum coccodes: Acervuli mit Konidien und Setae

Abb. 4. Konidien der Colletotrichum coccodes; Bild unten: Setae

Abb. 4. Konidien der Colletotrichum coccodes; Bild unten: Setae

Lebenszyklus und Epidemiologie

Colletotrichum coccodes überwintert als Sklerotium (pilzliche Dauerform) an infizierten Kartoffelknollen oder an Pflanzenresten im Boden, wo der Pilz als Mikrosklerotium längere Zeit überdauern kann. Eine Übertragung des Parasiten von einer Kartoffelkultur zur nächsten geschieht daher mit befallenem Pflanzgut und/oder über verseuchten Boden.

Im Frühling bildet der Pilz Fruchtkörper (Acervuli) mit Konidien, die durch Wind, Regen oder Bewässerungswasser verbreitet werden. Die Konidien können alle ober- und unterirdischen Teile der Kartoffelpflanze befallen. Nach der Keimung bilden sie zunächst Appressorien und später Penetrationshyphen, die durch die Epidermis in die Pflanze eindringen. Später werden erneut Acervuli mit Konidien gebildet, die weitere Infektionen auslösen können.

C. coccodes ist ein Wärme liebender Pilz, dessen Wachstumsoptimum bei 28-30 °C liegt (Radtke und Rieckmann 1990). Infektionen treten deshalb bevorzugt bei warmer, trockener Witterung auf, wenn die Pflanzen gestresst sind. Die Besiedlung der Knollen erfolgt in allen Entwicklungsstadien. Sklerotien auf der Knollenoberfläche werden in der Regel erst spät gebildet.

Wirtsspektrum

Colletotrichum coccodes befällt nicht nur Kartoffeln sondern auch andere Arten der Familie der Solanaceae: Tomaten, Auberginen, Paprika und Unkräuter wie Gemeiner Stechapfel (Datura stramonium), Schwarzer Nachtschatten (Solanum nigrum) oder Kapstachelbeere (Physalis peruviana) (Stevenson et al. 2001).

Vorbeugende Bekämpfungsmassnahmen

- Fruchtfolge: Eine Anbaupause von mindestens 4 Jahren reduziert das Infektionspotenzial. Infektionen erfolgen häufig vom Boden aus. Im Boden verbliebene Pflanzenreste von infizierten Kartoffeln sind die häufigsten Infektionsquellen (Radtke und Riekmann 1990).

- Konsequente Bekämpfung der Durchwuchskartoffeln

- Wenig anfällige Sorten anbauen (siehe Schweizer Sortenliste); in Befallsgebieten frühe Sorten anbauen, da die Krankheit erst spät einen Schaden anrichtet.

- Gesundes Pflanzgut verwenden

- Ausgeglichene Düngung; Bewässerung falls nötig und möglich

- Knollen nach Erreichen der Schalenfestigkeit ernten; Knollen nicht unnötig lange im Boden belassen und nach der Ernte nicht auf dem Feld liegen lassen.

- Rasches Abtrocknen der Knollen nach der Ernte

- Keine Temperaturschwankungen im Lager (um Bildung von Kondenswasser zu vermeiden) und für eine gute Luftzirkulation sorgen (um Luftfeuchtigkeit zu senken)

- Saubere Lagerräume: Kartoffellager vor Gebrauch gründlich desinfizieren

Literatur

Radtke W, Rieckmann W, 1990. Krankheiten und Schädlinge der Kartoffel. Verlag Th. Mann, Gelsenkirchen-Buer, 167 S.

Stevenson WR, Loria R, Franc GD, WeingartnerDP, 2001. Compendium of Potato Diseases, second edition. The American Phytopathological Society, St. Paul: 106 S.