Cercospora-Blattflecken

Cercosporose, Cercosporiose (franz.); cercospora leaf spot (engl.)

wissenschaftlicher Name: Cercospora beticola Sacc.

Taxonomie: Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, Dothideomycetidae, Capnodiales, Mycosphaerellaceae

Die Cercospora-Blattfleckenkrankheit ist die wichtigste und schädlichste Blattkrankheit von Zuckerrüben, Randen (Roter Beete) und Mangold (inkl. Krautstiel). Ein früher Befall beeinträchtigt den Rübenertrag und den Zuckergehalt erheblich. Die Verluste können bis zu 40 % betragen. Ein milder Winter, gefolgt von einem warmen Frühjahr, ein früher Reihenschluss und hohe Niederschlagsmengen in den Monaten Juni und Juli fördern den Befall.

Abb. 1. Cercospora-Blattflecken (Cercospora beticola) an Zuckerrüben

Abb. 1. Cercospora-Blattflecken (Cercospora beticola) an Zuckerrüben

Krankheitsbild

Auf den Blättern und später auch auf den Blattstielen, erscheinen zahlreiche kleine (Durchmesser: 3-5 mm), runde, hellgraue Flecken mit rotbraunem Rand (Abb. 1 und 2). Die Flecken sind deutlich vom gesunden Pflanzengewebe abgegrenzt. Sie treten zuerst einzeln auf und können später ineinander fliessen. Innerhalb der voll ausgebildeten Flecken sind kleine schwarze Punkte sichtbar. Es handelt sich dabei um ein Hyphengeflecht des Pilzes, das so genannte Pseudostroma. Während feuchter Witterung bildet sich vor allem an der Blattunterseite ein grauer, filziger Belag, bestehend aus Konidienträgern mit Konidien (Abb. 5). Stark befallene Blätter verfärben sich zunächst gelb, dann braun und sterben ab. Danach bildet die Pflanze neue Blätter, die aber wieder erkranken und absterben. Das Vergilben wird durch Toxine (Cercosporin und Beticolin) des Pilzes verursacht.

Nicht verwechseln mit Ramularia Blattflecken: Diese sind etwas grösser und eckiger in der Form.

Krankheitserreger

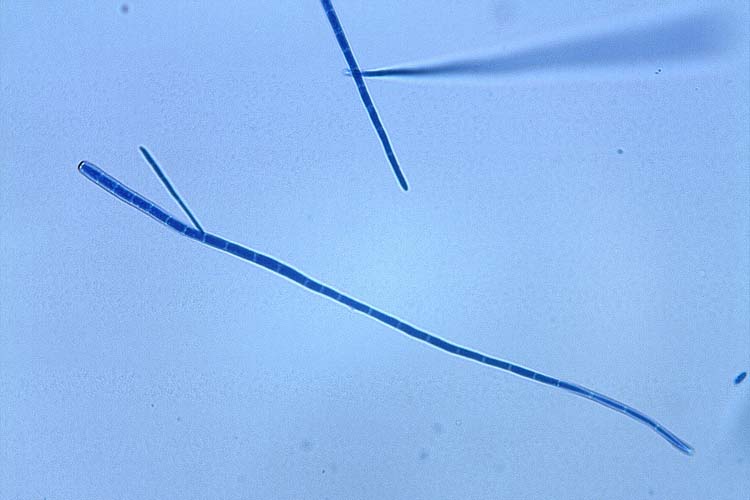

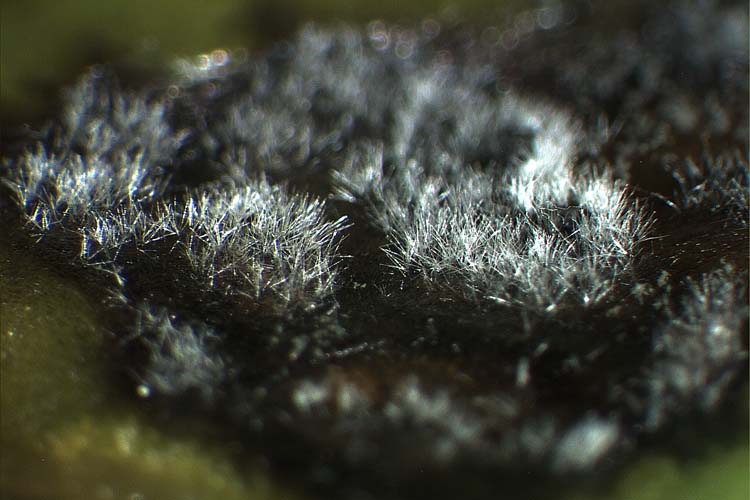

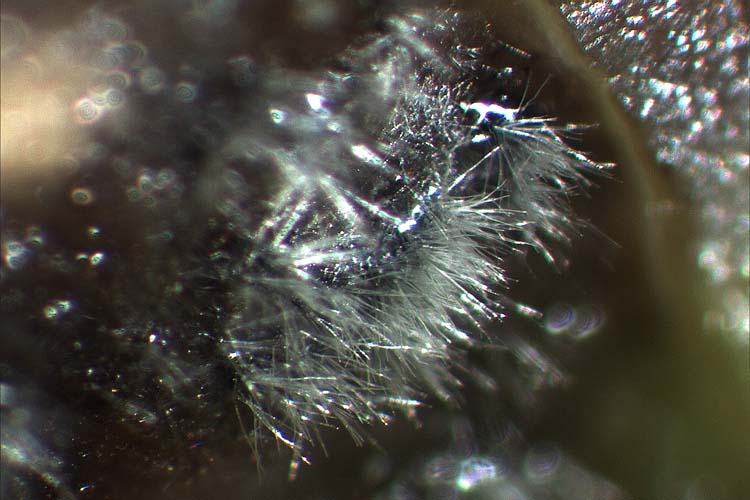

Die Konidienträger wachsen aus den Spaltöffnungen oder brechen direkt durch die Epidermis (Abb. 3). Sie sind nicht verzweigt, 3 - 3.5 µm dick und 10-100 µm lang. Die Konidien sind 2.3 x 36-107 µm gross, hyalin, nadelförmig, glatt, gerade oder leicht gekrümmt und besitzen 3-14 oder mehr Septen (Abb. 4). Eine Hauptfruchtform von C. beticola ist nicht bekannt.

Hinsichtlich der Wirtsresistenz sind keine physiologischen Rassen bekannt.

Abb. 3. Konidienträger der Cercospora beticola

Abb. 3. Konidienträger der Cercospora beticola

Abb. 4. Nadelförmige Konidie mit zahlreichen Septen der Cercospora beticola

Abb. 4. Nadelförmige Konidie mit zahlreichen Septen der Cercospora beticola

Lebenszyklus

Cercospora beticola überdauert die Zeit zwischen zwei Zuckerrübenkulturen auf abgestorbenen Blättern oder Blattstielen in Form von Konidien (asexuell gebildete Sporen) oder als Pilzgeflecht (Pseudostroma). Die Konidien können ein bis vier Monate und das Pilzgeflecht ein bis zwei Jahre auf den Pflanzenresten überleben. Der Pilz wird auch mit dem Saatgut übertragen. Eine weitere Quelle für Neuinfektionen sind befallene Wildpflanzen (siehe unter Wirtsspektrum).

Bei feuchtwarmer Witterung bilden sich Konidien, die durch Regen und Wind auf benachbarte Pflanzen übertragen werden. Die Sporen keimen auf der Blattoberfläche und die Hyphen dringen über die Spaltöffnungen direkt in die Pflanzenzelle ein. Ist diese verschlossen, bildet der Parasit vor dem Eindringen ein Haftorgan (Appressorium).

Das Pilzmyzel wächst interzellulär im Pflanzengewebe und bildet jeweils unterhalb der Spaltöffnungen ein Hyphengeflecht. Aus diesem entstehen Konidienträger, die durch die Spaltöffnungen wachsen oder die Epidermis durchdringen (Abb. 5). Die Konidienträger bilden Konidien, die durch Regen, Wind und Insekten im Zuckerrübenfeld verbreitet werden. Während einer Zuckerrübensaison können mehrere Vermehrungszyklen stattfinden.

C. beticola lebt nekrotroph in den Blättern und Stielen der Zuckerrübe. Das heisst, der Pilz ernährt sich von abgestorbenen Zellen des Wirtes, deren Absterben er selber mit der Ausscheidung von Toxinen herbeigeführt hat. Der bekannteste Giftstoff heisst Cercosporin (Daub und Ehrenshaft 2000). Cercosporin wird durch sichtbares Licht aktiviert und reagiert mit molekularem Sauerstoff unter Bildung von freien Radikalen. Diese schädigen die Zellmembran, was zum Zelltod führt. Sterben mehrere Zellen ab, wird dies als typische Nekrose an den Blättern sichtbar.

Neben Cercosporin scheidet C. beticola auch das Toxin Beticolin und hydrolytische Enzyme (Zellulase, Pectinasen und Esterasen) aus. Diese sind als Virulenzfaktoren für den Infektionsprozess wichtig.

Abb. 5. In Büscheln angeordnete Konidienträger mit dünnen, langgestreckten Konidien der Cercospora beticola

Abb. 5. In Büscheln angeordnete Konidienträger mit dünnen, langgestreckten Konidien der Cercospora beticola

Epidemiologie

Die Entwicklung der Cercospora-Blattfleckenkrankheit wird durch Feuchtigkeit und Wärme begünstigt. Eine Infektion der Wirtspflanzen kann bei Temperaturen zwischen 12 und 40 °C erfolgen, sofern die relative Luftfeuchtigkeit während 1 bis 22 Stunden (je nach Temperatur) über 90 % liegt (Harveson et al. 2009). Je nach Temperatur, Licht, Blattalter und Wirtspflanze werden 7 bis 21 Tage nach der Primärinfektion neue Konidien gebildet. Höhere Temperaturen und anfällige Wirtspflanzen verkürzen diese Zeit.

Die Cercospora-Blattfleckenkrankheit erscheint meist erst ab Juni bis Anfang Juli nach dem Reihenschluss (höhere Feuchtigkeit im Bestand). Besonders häufig beginnt der Befall auf Feldern entlang von Flüssen, in Mulden, in der Nähe von vorjährigen Rübenfeldern oder angrenzend an Wald, Hecken oder Maisfeldern. Ein früher Befall beeinträchtigt den Rübenertrag und Zuckergehalt deutlich stärker als ein später Befall.

Wirtsspektrum

C. beticola befällt Zuckerrüben, Futterrüben, Rote Beete (Randen), Spinat und Mangold (inkl. Krautstiel). Lartey et al. (2005) zählen auch Safflor (Carthamus tinctorius) zu den Wirtspflanzen.

Unkräuter der Gattungen Amaranthus, Atriplex, Chenopodium, Cycloma und Plantago werden ebenfalls befallen (Harveson et al. 2009).

Mittlerweile gibt es Zuckerrübensorten mit einer quantitativen Resistenz gegenüber Cercospora beticola. Diese Resistenz ist nicht absolut, sondern ein möglicher Befall breitet sich lediglich langsamer aus. Sie beruht auf mehreren Genen und wird quantitativ vererbt (Weiland und Koch 2004).

Vorbeugende Massnahmen und Bekämpfung

- Mindestens zwei bis drei Jahre Abstand zwischen Rüben in der Fruchtfolge.

- Zuckerrüben nicht neben vorjährigem Rübenfeld pflanzen.

- Cercospora-tolerante Sorten wählen (Schweiz: Sortenliste für Zuckerrüben; Deutschland: Sortenliste des Bundessortenamtes; Österreich: Österreichische beschreibende Sortenliste): Bei toleranten Sorten ist die Befallsentwicklung deutlich verlangsamt, eine Behandlung mit Pflanzenschutzmittel ist aber meist trotzdem notwendig.

- Das Entfernen oder saubere Unterpflügen befallener Rübenblätter kann den Infektionsdruck verringern. C. beticola kann in Stallmist und Kompost überleben. Deshalb nur gut verrotteten Mist oder Kompost auf die Rübenfelder ausbringen.

- Der Einsatz von Fungiziden sollte nur unter Berücksichtigung von Schadschwellen bzw. Bekämpfungsschwellen erfolgen. Für die Schweiz gilt als Bekämpfungsschwelle: ab Juli ein bis zwei schwach befallene Pflanzen pro Are oder ein grösserer Befallsherd im Bestand; von August bis Anfang September ein bis zwei kleine Befallsnester pro Are oder ein grösserer Befallsherd im Bestand. Die Kontrolle muss auf der ganzen Fläche erfolgen (Agridea, Datenblätter Ackerbau). Erste Behandlung bei Befallsbeginn, bei starkem Infektionsdruck ist eine zweite Behandlung notwendig (Wirkstoff wechseln) (Häni et al. 2008).

- Wahl der Fungizide: Leider verlieren die empfohlenen Fungizide zunehmend die Schutzwirkung, weil C. beticola Resistenzen entwickelt. Durch die Kombination von je einem Triazol und einem Strobilurin kann der Resistenzbildung vorgebeugt werden. Mutationen des Gens CbCyp51 und andere neu erworbene Resistenzmechanismen machen C. beticola weniger empfindlich gegenüber Fungizide der Gruppe der Triazole (Ergosterol-Biosynthese Hemmer) (Bolton et al. 2011). Birla et al. (2012) zeigten, dass sich in Italien C. beticola Populationen mit Resistenzen gegen QoI Fungiziden (Strobilurine) entwickelt haben.

- Empfohlene und zugelassene Pflanzenschutzmittel gegen den Cercospora Blattfleckenerreger finden Sie für die Schweiz im BLW Pflanzenschutzmittelverzeichnis (Bundesamt für Landwirtschaft); für Deutschland in der online Datenbank des BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) und für Österreich im Pflanzenschutzmittelregister des BAES (Bundesamt für Ernährungssicherheit)

Literatur

Agridea, 2021. Datenblätter Ackerbau. AGRIDEA, CH-8315 Lindau (Bekämpfungsschwellen)

Birla K, Rivera-Varas V, Secor GA, Khan MFR, Bolton MD, 2012. Characterization of cytochrome b from European field isolates of Cercospora beticola with quinone outside inhibitor resistance. European Journal of Plant Pathology 134: 475-488.

Bolton MD, Birla K, Rivera-Varas V, Rudolph KD, Secor GA, 2011. Characterization of CbCyp51 from Field Isolates of Cercospora beticola. Phytopathology 102: 298-305.

Daub ME, Ehrenshaft M, 2000. The photoactivated cercospora toxin cercosporin: contribution to plant disease and fundamental biology. Annual Revue of Phytopathology 38: 461-490.

Häni FJ, Popow G, Reinhard H, Schwarz A und Voegeli U, 2008. Pflanzenschutz im nachhaltigen Ackerbau. Edition LMZ, 7. Auflage. 466 S.

Harveson RM, Hanson LE, Hein GL, 2009. Compendium of Beet Diseases and Pests. The American Phytopathological Society, Auflage 2: 140 S

Lartey RT, Caesar T, Caesar AJ, Shelver WL, Sol NI, Bergman JW, 2005. Safflower: a New Host of Cercospora beticola. Plant Disease 89: 797-801.

Weiland J, Koch G, 2004. Pathogen profile: Sugarbeet leaf spot disease (Cercospora beticola Sacc.). Molecular Plant Pathology 5 (3), 157–166.