Echter Mehltau der Kreuzblütler

l’oïdium des brassicacées (franz.); powdery mildew of crucifers (engl.)

wissenschaftlicher Name: Erysiphe cruciferarum Opiz ex Junell

Synonym: Erysiphe communis (Wallr.) Schlechtendal

Taxonomie: Fungi, Ascomycota, Leotiomycetes, Erysiphales, Erysiphaceae

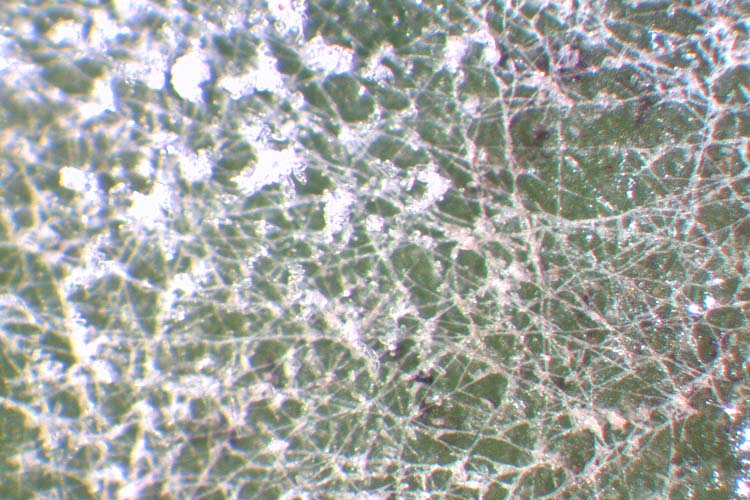

Der Echte Mehltau der Kreuzblütler (Erysiphe cruciferarum) verursacht selten wirtschaftlich relevante Schäden. Die Anfälligkeit ist je nach Pflanzenart und Sorte sehr unterschiedlich. Das typische Schadbild dieses Krankheitserregers ist ein weisser, mehlartiger Pilzbelag auf der Ober- und Unterseite der Blätter.

Abb. 1. Echter Mehltau der Kreuzblütler (Erysiphe cruciferarum): Weisser, mehlartiger Pilzbelag auf der Blattoberseite und Unterseite

Abb. 1. Echter Mehltau der Kreuzblütler (Erysiphe cruciferarum): Weisser, mehlartiger Pilzbelag auf der Blattoberseite und Unterseite

Schadbild / Schadwirkung

Das typische Schadbild des Echten Mehltaus an Kreuzblütlern ist ein oberflächlicher, weisser Pilzbelag auf der Ober- und Unterseite der Blätter (Rimmer et al. 2007) (Abb. 1). Der Belag besteht aus Myzel und Konidien und breitet sich schnell über das ganze Blatt aus. Befallene Blätter sehen aus wie mit Mehl bestäubt. Der Belag lässt sich durch Reiben der Blattoberfläche leicht entfernen. Die Infektion tritt eher an älteren Blättern auf.

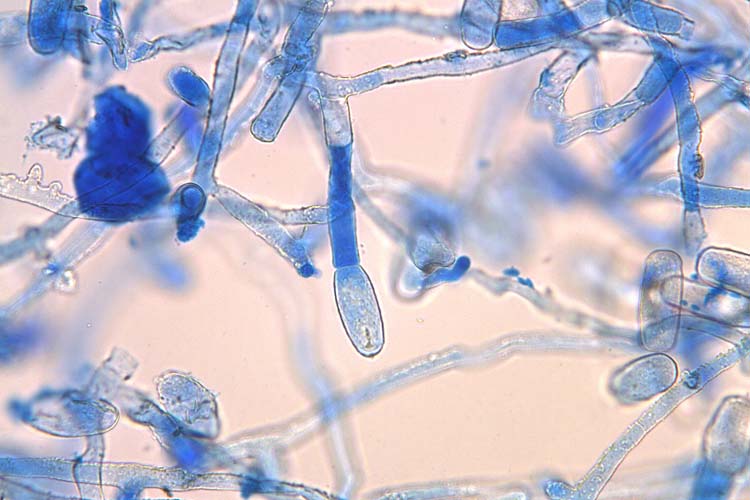

Abb. 2. Echter Mehltau der Kreuzblütler (Erysiphe cruciferarum) an Raps: Myzel, Konidienträger, Konidien (von oben nach unten)

Abb. 2. Echter Mehltau der Kreuzblütler (Erysiphe cruciferarum) an Raps: Myzel, Konidienträger, Konidien (von oben nach unten)

Beschreibung des Krankheitserregers

Der Echte Mehltau an Kohl ist ein obligater Parasit, der nur auf lebendem Pflanzengewebe wachsen und sich vermehren kann. Er wächst als weisses, septiertes Myzel auf der Pflanzenoberfläche (Abb. 2) und ernährt sich mit Hilfe von Haustorien, die in die Epidermiszellen der Wirtspflanze eindringen. Das Myzel produziert zylinderförmige Konidien (Abb. 2) unterschiedlicher Grösse (22-28 x 30-52 µm), einzeln oder in kurzen Ketten (Rimmer et al. 2007). Die Hauptfruchtform (Cleistothecium), die Asci und Ascosporen (während der sexuellen Fortpflanzung gebildete Sporen) erzeugt, wird selten gebildet. Die Cleistothecien sind braun und haben einen Durchmesser von 95 bis 125 µm.

Lebenszyklus

Der Echte Mehltau der Kreuzblütler überwintert als Myzel auf lebenden Wirtspflanzen oder selten als Cleistothecium auf Pflanzenresten (Rimmer et al. 2007). Befallene Pflanzen oder Unkrautarten aus der Familie Brassicaceae können dem Erreger als „grüne Brücke“ zwischen den Jahreszeiten dienen. Die Konidien werden mit dem Wind zum Teil über grosse Distanzen verbreitet. Sie benötigen kein Wasser für die Keimung, die bereits bei niedriger relativer Luftfeuchtigkeit stattfinden kann (Koike et al. 2007). Regen oder freies Wasser kann die Entwicklung des Echten Mehltaus sogar hemmen.

In gemässigten Klimazonen treten Mehltauepidemien häufiger im Sommer und Herbst auf. Krankheitsausbrüche kommen vor allem in trockenen Jahreszeiten mit gemässigten Temperaturen, niedriger relativer Luftfeuchtigkeit und geringen Niederschlägen vor.

Der Echte Mehltau tritt auch regelmässig in Gewächshauskulturen auf.

Wirtsspektrum

Der Echte Mehltau Erysiphe cruciferarum befällt vor allem Rosenkohl, Grünkohl, Kohlrüben und Chinakohl (Crüger et al. 2002). Die eigentlichen Kopfkohlarten werden hingegen eher selten befallen (Schwarz et al. 1990). Aber auch Blumenkohl, Brokkoli, Kohlrabi, Rettich und vor allem Raps gehören zum Wirtspflanzenspektrum (Rimmer et al. 2007).

Innerhalb der Art E. cruciferarum gibt es zahlreiche Pathotypen, die nur bestimmte Wirtspflanzen befallen (Rimmer et al. 2007).

Vorbeugende Massnahmen und Bekämpfung

- In der Regel treten keine nennenswerten wirtschaftlichen Schäden auf und eine Bekämpfung ist meist nicht erforderlich.

- Anbau widerstandsfähiger oder resistenter Sorten

- Stickstoffdüngung dem Bedarf anpassen

- Keine anfälligen Kreuzblütler neben Raps anbauen

- Zugelassene Pflanzenschutzmittel zum Schutz gegen den Echten Mehltau (Erysiphe cruciferarum) finden Sie für die Schweiz in der Betriebsmittelliste für den biologischen Landbau in der Schweiz und im Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW; für Deutschland in der Online Datenbank des BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) und für Österreich im Verzeichnis der zugelassenen Pflanzenschutzmittel

Literatur

Crüger G, Backhaus GF, Hommes M, Smolka S, 2002. Pflanzenschutz im Gemüsebau. 4. Auflage, Verlag Eugen Ulmer Stuttgart: 318 S.

Koike ST, Gladders P, Paulus AO, 2007. Vegetable Diseases. A colour Handbook. Manson Publishing Ltd., 448 p.

Rimmer SR, Shattuck VI, Buchwaldt L, 2007. Compendium of Brassica Diseases. The American Phytopathological Society Press, St. Paul: 117p.

Schwarz A, Etter J, Künzler R, Potter C, Rauchstein HR, 1990. Pflanzenschutz im integrierten Gemüsebau. Verlag Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale , 3052 Zollikofen, 321 S.